久しぶりに、デジボーグ77EDⅡを取り出し、中秋の名月をとってみた。

デジカメは、愛機の Canon 60D です。

撮影後、横幅3000でトリミングした。

「理科」カテゴリーアーカイブ

ウミホタルの観察

今日は、ファラデーラボ主催の「ウミホタル観察会」に参加してきた。

場所は、牛窓で、講師は甲南大学の道之前允直先生である。

海ホタルをつかまえるための容器

海ホタルの採り方は非常に簡単で、蓋に穴をあけたプラスチック容器の中に、アジなどの魚の切り身を入れて、海底に沈めるだけである。ここの海底は泥砂ということである。情報によると、須磨のヨットハーバーでも採れると聞いている。

10分ほど、沈めておくだけで、大量のウミホタルが容器の中に集まってきていた。すごいの一言。

ウミホタルが台船に落ち、光っている

そして、ゆっくり引き上げたときに中の海水がこぼれ、その中にウミホタルがいたので、台船の上が青く神秘的に光った。ウミホタルは、刺激を受けると発光物質であるルシフェリンを体外に放出しながら、酵素のルシフェラーゼと海中の酸素と反応して発光するとのことである。

集めたウミホタルを大きな容器に移し替え、みんなで観察した。ゆっくりとアミを動かすと、ウミホタルが刺激をうけて発光物質を放出する。それが水の流れにのり、とても神秘的な雰囲気を醸し出している。

ウミホタルを入れた容器の中をゆっくりかき回すと幻想的に光る

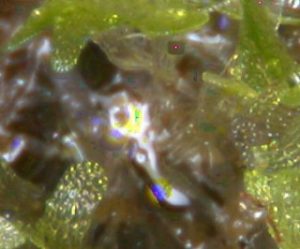

家に帰ってから、ゆっくりとマクロレンズとマイクロスコープで撮影したものが下図である。

ウミホタル

- 光っている様子

太陽面金星通過

金環食

皆既月食

太陽撮影用フィルター

2012/05/21(Mon)の朝方に、日本のかなり広い範囲で金環食を見ることができます。

これに備え、一眼レフ用にマルミ光機の太陽撮影用フィルター(DHG ND-100000)を購入しました。来年の金環食が楽しみです。晴れるといいのですが。

ファラデーラボで2泊3日

いつもは、金曜日夜の開催なので、参加したくてもなかなか参加できなかった、加古川で森本さんが設立された「かがく研究所」でのファラデーラボに2泊3日の「夏の学び舎」に全日程参加してきた。

8/17(水)

「7色のミョウバン結晶作り」 私の作品は残念ながら、少し温度が高かったようで、種結晶が少しとけたため、テグスからはずれ下に落ち、ビーカーの底で平面的な結晶になるという悲惨な結果となった。

「天体観望」 なかなか、出番のない「BORG77EDII」を持ち込んだが、残念なことに曇天でほとんど星を見ることもできず、結局、星の写真は撮れなかった。

「シダ植物の観察」 今日しかおられない人もいらっしゃるということで、私が現在、大学院で研究中のシダ植物について、話と「胞子」「前葉体」「胞子嚢のはじける様子」を実体験してもらった。胞子嚢のはじける様子が意外にも大人気で、みなさん、ファーブル(NIKONの実体顕微鏡)の接眼部にデジカメをひっつけて、コリメート法で撮影するため、何度もリクエストがあった。喜んでもらえて良かった。

「あさがおの観察」 大西さんより、今年の科教協で発表したプレゼンを聞かせてもらった。が、びっくりしたことに小学校1年生でここまでアサガオの観察がきっちりとできるものかということである。中学生でもなかなかそこまで、観察はできないと思える。本当にすばらしい実践報告であった。

8/18(木)

「授業で使える電気工作と実験」 4つの力・箔検電器・高感度導通テスターを学習そして作製を行った。中でも超感動したのが、光通信である。光通信とは、もっと複雑な装置でしなければならないと思っていたが、非常に単純な回路でできることにびっくりである。

「シダ植物の観察」 この日は、わざわざ楠田さんが前葉体をみるために来て頂いた。楠田さんには、マメヅタのハート型の前葉体を見てもらった。また、胞子嚢のはじける様子も見てもらった。来た甲斐があったといって頂き、とてもうれしかった。

8/19(金)

「播磨平野の地形と地質を読み解く」「岩石実物図鑑の作成」 地質図を作るためにどんな作業をされたのか、初めて聞く機会を得た。こんなに大変な作業の結果、できあがっていることを知り、改めて觜本さんの偉大さに感激した。そして、播磨平野の地形のでき方を研修した。最後に岩石実物図鑑を、淡路の五色浜で拾ってきて頂いた、たくさんの石ころの中から目的の石を拾い集め、自分で完成させるのである。一つずつ岩石のストーリーを聞きながら、探すのであるが、これがなかなか簡単なようで難しい。似たようなものがたくさんあり、とても難しいのである。

以上で2泊3日の研修は終わったが、非常に中身の濃いものであった。

少し、疲れはしたが、心地よい疲れである。

次回、参加できるときが楽しみである。

ImageJ と Helicon Focus の比較(実体顕微鏡編)

さて、次は、実体顕微鏡での撮影結果から合成をしてみましょう。

デジカメは、昔懐かしい Nikon Coolpix 995 です。ちょうど大学の顕微鏡には、この昔のデジカメのレンズのねじにねじこめるアダプタがついていました。

対象は、現在研究中の、ミズワラビの前葉体です。

【コンデジ+実体顕微鏡】

- 実体顕微鏡の写真鏡筒にアダプタを使って取り付ける

- 設定値はデフォルテで全く追い込みをしていない状態

|

|

| ImageJ 一部拡大図(原寸) | Helicon Focus 一部拡大図(原寸) |

|

|

| ImageJ 全体図 | Helicon Focus 全体図 |

実態顕微鏡写真を5枚使って合成しました。

デフォルテの設定では、ImageJ では、いくらかの場所では残念ながら破綻してしまって、疑似色がでてしまっています。

しかし、下段の図を見て貰ったらわかりますが、この程度に縮小してみると、ほとんどわかりませんね。写真をクリックすると、横800dotの画像が出るのでそれを見てもらうと細かい部分では破綻しています。

ImageJ と Helicon Focus の比較(マクロレンズ編)

多焦点深度合成ソフトを求めて

大学では、「シダの教材化」を目標に、現在はミズワラビの前葉体を育て、ほぼ毎日観察を行い、デジタルカメラで記録をとっています。

このときに問題になるのは、双眼実体顕微鏡で見て、拡大率をあげていくと、立体物の焦点の合う部分が狭くなるということです。のぞいてみている時は、微動調節ねじで鏡筒を上下にしてやればいいのですが、写真となるとそうはいきません。普通は見せたいところにピントが合ったところで撮ればいいのですが、やっぱり何となく納得できません。

そこで、「多焦点 合成 ソフト」でググると、出てくるものです。

フリーソフト

- ImageJ + PlugInソフト

(株)ケニス

Helicon Soft

まず、ケニスのフォトメジャーについては、日本製でいいのですが、試用できないことには評価もできないので、残念ながらパス。

でも、理科室にある可能性は大ですが、個人では使えないので…。

ImageJ と、Helicon Focusをダウンロードして試用してみました。

Helicon Focusは、有料ですが、30日間は無料で試用ができるので思う存分試すことができます。

ImageJ

- 多焦点深度合成をするためには、PlugInも活用しなければならないので、手順が多い。

- 残念ながら、Windows Vista Ultimate 64bit, 4Mbyteメモリでは、「Out Of Memory」エラーが出て動作不可でした。おそらく、空きメモリの取得に失敗しているようです。

- 仕上がりが、Helicon Focusに比べると甘い。(ただ、追い込みが甘いだけでしょうが)

- まわりに合成跡が残るので、後でトリミングしないといけない。

Helicon Focus

- 多焦点深度合成専用ソフトのため、簡単に仕上げることができる。

- 32bit, 64bit どちらでも快適に動作。

- 仕上がりが結構きれい。

- 結構、値段が高い

試用結果、64bit OSで、動作できないのが難点なのと、論文提出に使用するには仕上がりがきれい方がいいので、値段は、張りましたが、Helicon Focus(premium)+Helicon Filter+Helicon Photo Safe(¥30,546) を購入しました。値段の安い1年契約(¥7,000程度)もありましたが、非常に使い勝手のあるソフトなので、無制限バージョンにしました。

良かったところ(Premium Version)

- 64bitにネイティブ対応

- CPUのマルチコアに対応していので、作成速度がかなり速い

- インストールは、4台まで可能。